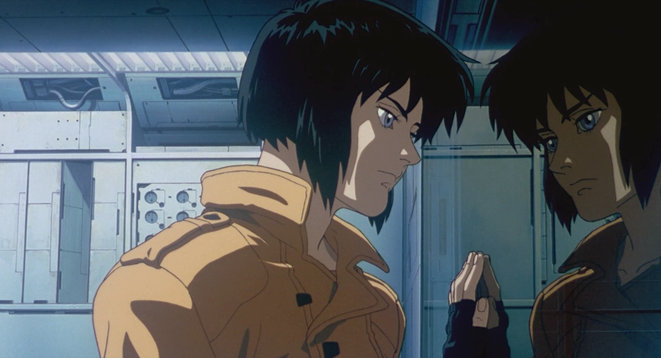

GHOST IN THE SHELL - CYBER CRISI D’IDENTITÀ

- sarabaraccani91

- 5 mag 2025

- Tempo di lettura: 4 min

Titolo: Ghost in the Shell

Anno: 1995

Regia: Mamoru Oshii

Tipologia: Animazione/Sci-fi

Trama: in una Tokyo del 2029 dove l’ingegneria genetica e la cibernetica dominano in tutti i settori dell’esistenza umana, una squadra speciale capitanata dal maggiore Motoko Kusanagi è impegnata nella caccia di un famoso hacker soprannominato “il Burattinaio” che sta seminando il panico tra le alte sfere del governo.

Ghost in the Shell, così come altre opere della cinematografia fantascientifica (si pensi a Blade Runner, Matrix, al più recente Ex Machina), si configura come un’osservazione critica dell’umanità che si sviluppa attraverso il paragone con l’Intelligenza Artificiale.

In un mondo altamente cibernetico, in cui è possibile hackerare ed impiantare falsi ricordi nelle menti delle persone attraverso finissimi software di calcolo, la domanda che pervade la pellicola, sebbene non venga mai esplicitamente posta, è “che differenza c’è tra la mia coscienza e quella di una macchina?”

“Esperienze simulate e sogni; tutti i dati che ne derivano sono contemporaneamente reali e illusori. Comunque le informazioni che un essere umano ricava dalla vita reale ormai sono poca cosa.”

Se è vero che il nostro cervello è strutturato in modo da registrare gli stimoli attraverso il sistema attentivo in modo unico, di derivarne un’esperienza dei fenomeni assolutamente distinta da quella di un’altra persona e recuperare le informazioni attraverso meccanismi di memoria, che cosa abbiamo noi esseri umani di unico e non replicabile? Se non per la precisione di un automa, cosa ci distingue da un sistema specializzato di circuiti? E se non c’è differenza, che valore aggiunto abbiamo?

Una delle risposte viene fornita in maniera diretta dal Burattinaio, il quale si scopre essere una sorta di programma autogenerato attraverso i dati informatici condivisi dalle diverse reti e dotato di autoconsapevolezza:

“Ebbene, io mi sono autodefinito come una forma di vita, ma allo stato attuale delle cose si tratta di una realizzazione incompleta. Ed è incompleta perché tra tutti i miei sofisticati processi ne mancano due fondamentali propri degli esseri viventi: quello di avere dei discendenti e quello di morire.”

Oltre a sottolineare che la procreazione e la possibilità di morire sono due caratteristiche deficitarie di un software, il Burattinaio, definendosi forma di vita, sollecita anche una riflessione sull’impossibilità della scienza di definire che cosa significhi essere vivi/viventi in quanto non esiste ancora una definizione univoca ed operativa del termine “vita”.

Nella stessa linea di ragionamento si potrebbero inserire alcune riflessioni del maggiore Kusanagi la quale si interroga sull’impossibilità di distinguere con certezza tra la propria esistenza ed una simulazione:

Kusanagi: E se in realtà io fossi già morta da tempo e l'attuale me stessa avesse una personalità simulata composta da un cyber brain e un corpo artificiale? Anzi, ti dirò di più: e se per caso il mio Io non fosse mai esistito fin dall'inizio?

Bato: Dentro la tua testa di titanio c'è un cervello, se non sbaglio. E poi mi pare che tu venga trattata come un essere umano normale.

Kusanagi: Non esiste persona al mondo che abbia visto il proprio cervello. Dopotutto possiamo stabilire che esiste qualcosa di simile all'Io sulla base di ciò che ci circonda.

Bato: Mi stai dicendo che non credi all'esistenza del tuo ghost?

Kusanagi: E se un cyber brain potesse produrre un ghost e fosse in grado di introdurvi il soffio dell'anima? In questo caso, sulla base di cosa potremmo fidarci di noi stessi?

In quest’ultimo scambio emerge quindi anche la tematica dell’identità, la quale si esprime e delinea attraverso il confronto con l’altro andando a sovrapporsi al concetto di individualità.

Allo stesso modo e a più riprese, il Ghost ed il concetto di Anima paiono intrecciarsi e confondersi suggerendo la possibilità che vi sia un’altra caratteristica distintiva dell’umano: la spiritualità.

APPROFONDIMENTO

Attenzione, memoria, coscienza ed identità sono costrutti altamente interconnessi nella scienza.

L’uomo non può registrare tutte le informazioni che gli provengono dall’esterno: per questioni di risparmio energetico e risorse limitate, seleziona solo alcuni stimoli detti “salienti” in quanto considerati funzionali alla sua sopravvivenza (la presenza di stimoli in movimento, di altri esseri umani, l’espressione del volto).

Le informazioni che vengono filtrate dal nostro sistema attentivo (che a sua volta si avvale delle nostre funzioni sensoriali), passano in memoria ma non tutte rimangono in quella a lungo termine.

Solo le esperienze che hanno una certa salienza emotiva per noi, che vengono ricordate nel tempo e quindi, in un certo senso, ripetute, vanno a costituire la nostra memoria autobiografica.

I ricordi, la consapevolezza che ne abbiamo, e la coscienza di questi processi, insieme al confronto con gli altri significativi vanno a costituire il nostro senso di identità.

CURIOSITÀ

Secondo alcuni l’essere umano usa sono una bassa percentuale del proprio cervello. Questa informazione ha registrato un discreto successo tanto che si è arrivati a sviluppare programmi di potenziamento a pagamento e lungometraggi che trattano questa tematica (Limitless ne è un esempio).

Le neuroscienze smentiscono questa idea e sottolineano quanto sarebbe dispendioso ed inutile per il nostro organismo dover mantenere a livello metabolico un cervello che funziona a minimo regime.

“Così come sono tanti i pezzi necessari perché un essere umano resti tale, occorrono sorprendentemente molti elementi perché ognuno di noi continui a rimanere se stesso. Un viso che ci distingue dagli estranei, una voce cui non prestiamo attenzioni, due mani da guardare al risveglio, i ricordi dell'infanzia, i presentimenti del futuro. E non solo, c'è anche il vasto universo delle informazioni e delle reti cui ha accesso il mio cyber brain. Tutto questo definisce l'Io e genera l'autocoscienza individuale in cui ognuno si riconosce. E contemporaneamente confina l'Io in uno spazio sempre più limitato.”

Commenti